文 大矢アキオ Akio Lorenzo OYA

写真 Akio Lorenzo OYA/Stellantis

料理人、アントニーノ・ヴィターレさん(1987年生まれ)と、彼の2006年フィアット・ムルティプラ。

早くも発売四半世紀

「フィアット・ムルティプラ」をご記憶の方は多いだろう。イタリアでの発売は1998年だから、2023年でちょうど誕生四半世紀を迎える。

全長は3.99メートルにもかかわらず、横3人掛け✕前後2列で6人乗りを実現した、ユニークなミニMPVだった。その座席配置に至った経緯が面白い。元となったのは開発スタート時、先に商用車で合弁事業「セヴェル」を展開していたPSAプジョー-シトロエンとの契約だ。「両社は、全長4メートル以上の5人乗りモデルを独自に販売しない」という一文があった。合弁生産によるMPV「シトロエン・エヴァジオン」「プジョー806」「フィアット・ウリッセ」そして「ランチア・ゼータ」と競合するような車種を独自に造らないようにしよう、という取り決めであった。ちなみに、その後フィアットとPSAは2021年に合併して今日に至っている。ロベルト・ジョリートが率いたチェントロ・スティーレ・フィアットによるムルティプラのデザインは、どの従来モデルとも異なる個性を放っていた。そのため、ヨーロッパでは賛否両論を巻き起こした。だが、デザインに識別眼をもつ人には高く評価され、早くもデビュー翌年の1999年には、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の企画展に展示されるに至った。

個人的なムルティプラの述懐をお許しいただければ、2000年にフィアットから借りた広報用試乗車でトリノを出て、スイス、リヒテンシュタイン、オーストリア各地を1300kmにわたり巡った。行く先々では好奇の目をもって迎えられた。いっぽう、アルプスの峠道ではコモンレール式ターボディーゼルの潤沢なトルクのおかげできわめて快適だった。加えて、他車と比べて全長と全幅の差が少ないため、ゴーカートのようなダイレクトな操縦感覚が印象的だったものである。

ムルティプラは2004年に後期型へと切り替わる。他のフィアット車とのデザイン的共通性をもたせるべく大幅なフェイスリフトが行われ、同時に全長は4メートルを僅かに超えることになった。

そして2010年、「フィアット500L」に道を譲るかたちで、カタログから消えた。

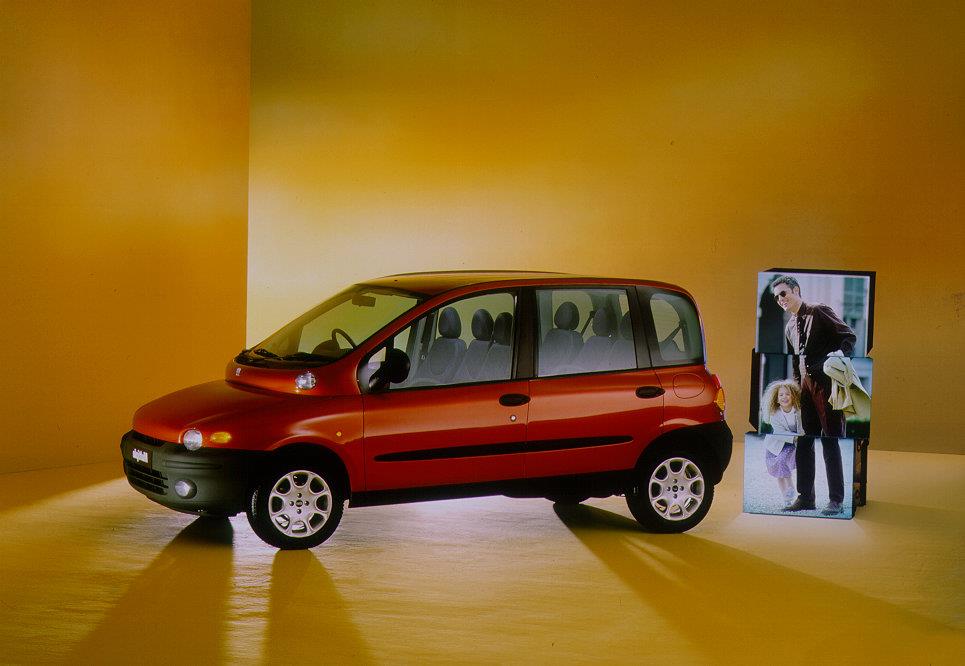

1998年フィアット・ムルティプラ初期型のメーカー写真。シャシーには専用スペースフレームを用いるという、実は贅沢な設計だった。

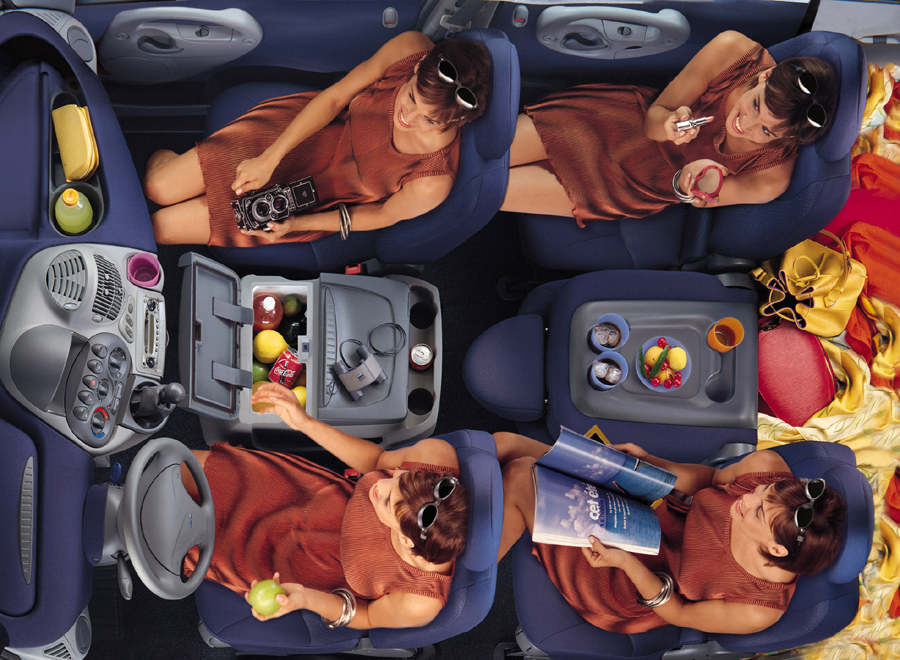

前後とも、センターのシートは折り畳むとテーブルとして使えるようになっていた。この写真では、前席中央がオプションのクーラーボックスに換えられている。

きっかけは「カングーご法度」

イタリアの路上を走るクルマは、少しずつ変化している。徐々に増えているモデルもあれば、気がつけば見かけることが稀になったモデルもある。残念ながらムルティプラは後者の1台だ。

各地で多数採用されていたムルティプラのタクシー仕様も消えていった。ミラノなど大都市で排気ガス規制強化にともない、トヨタ製ハイブリッド車が主流となっていたことが背景にある。

そうしたなか、ある後期型ムルティプラのオーナーに出会ったのは、我が街シエナのワインショップでのことだった。

彼の名はアントニオさん。ただし「アントニーノと呼んでくれ」というので聞けば、生まれこそシエナだが、長いこと南部シチリアに住んでいたという。同地では代々祖父と同じ名前を孫に命名するので、区別が容易なよう、「小さな」を意味する縮小語尾である-inoをつけるのだ。

筆者が日本人であることを知ると、「サムラを5年近く愛用しているよ」という。Samuraとは日本製鋼材を用いた包丁のブランドである。プロの料理人だった。

1987年生まれの35歳。ピッツァ職人を振り出しに、さまざまな場所の厨房で働いてきた。「(2022年)夏はトスカーナの高級リゾートホテルで、よく働いたよ」と言う。

さて、肝心のムルティプラは?

「2006年式だけど、手に入れたのは2019年だよ」とアントニーノさんは話す。当時彼は、トリノで働いていたという。「それまで乗っていたルノー・カングーのディーゼルが、(自治体の排気ガス規制で)市内に進入できなくなった。だから中古のムルティプラに乗り換えたんだ」

見ると、彼のムルティプラは、天然ガスとガソリンが併用できる「ナチュラルパワー」と名付けられた仕様である。多くの都市で天然ガス仕様車は、CO2排出量が少ないことから、たとえ古くても排ガス規制の対象外なのだ。

アントニーノさんのムルティプラは、トリノで手に入れたものである。

後期型の全長×全幅は4090mm×1870mm。

天然ガス併用車を示す「ナチュラルパワー」のバッジ上には、シチリアの州章をモダナイズしたステッカーが。

メーカーによるナチュラルパワー仕様車の透視図。一般的な天然ガス仕様車がラゲッジスペースにタンクを配置しているのに対して、ムルティプラはフロア下に収めている。

参考までに、ヨーロッパで有名な中古車サイト「オートスカウト24」でアントニーノさんと同じ年式のムルティプラ・ナチュラルパワー仕様を検索すると、2022年12月27日現在102台がヒットする。最安こそ走行28万キロメートル超の895ユーロ(約12万円)だが、中心価格帯は4千ユーロ(約57万円)で、なかには7500ユーロ(約106万円)で売られている個体もある。それなりに人気絶版車であることがうかがえる。

家族で「並べる」楽しさ

必要に駆られて購入した13年落ちのムルティプラだが、気がつけば、アントニーノさんの日常生活に欠かせないツールになっていた。それを匂わせるように、リアシートは取り外され、デイパックから子ども用おむつの箱まで満載されている。メーカー値を参照すれば、リアシートを装着した状態でも、倒せば1500リッターの荷室容量が確保される。

もちろん、オリジナル+極上主義の日本在住イタリア車ファンに、この状態は複雑な心境に陥るかもしれない。しかし、こうした徹底的な使い方こそ、常に究極の実用車を目指すフィアットの設計者やデザイナーが想定してきたものであることもたしかだ。

ムルティプラで良かった点は? 「イタリア語講師をしている女房と3歳の子どもを前席に乗せて一緒に走れることだな」。たしかに今日このサイズのクルマで前列3人乗りのモデルは見当たらない。料理人の仕事は、一般人のホリデイ・シーズンが稼ぎどきだ。それだけに、妻子と過ごす時間は、他の家族よりも大切である。彼らが3人で前席に乗り、快走する姿が目に浮かぶ。

車内を拝見。「家族3人で並んで乗れるのが最大の美点」とアントニーノさんは語る。

後席は取り外され、代わりにあらゆるものが積まれている。生活感満点だ。

「子ども乗ってます」のステッカーが2枚も貼られているところに、オーナーの子煩悩さがうかがえる。

最後に筆者が「じゃあ、近いうちトスカーナのリゾートに顔を出すよ」と言うと、なんと「数日中に、今度はフランスのレストランで働くために旅立つよ」と教えてくれた。今日は、出発前にイタリアのワインを買い込むため、ショップを訪れていたのだった。

車齢17年。オドメーターは26万キロメートルを刻んだ。さすらいの料理人アントニーノさんのムルティプラは、まだまだ走り続ける。

シエナの量り売りワイン店にて。アントニーノさん(左端)は、このあとフランスへと旅立っていった。

シエナの量り売りワイン店にて。アントニーノさん(左端)は、このあとフランスへと旅立っていった。