文 大矢アキオ Akio Lorenzo OYA

写真 大矢アキオ/ソニー株式会社

ソニー歴史製品展示コーナー「History Wall」は、東京・品川駅港南口の本社1階ロビーに設けられていて、自由に見学できる。

ソニー歴史製品展示コーナー「History Wall」は、東京・品川駅港南口の本社1階ロビーに設けられていて、自由に見学できる。

“ソニーの車”の衝撃

自動車に関心を向ける人にとってソニーといえば2020年1月、米国ラスベガスのエレクトロニクスショー「CES」のニュースが新しい。

展示された電気自動車「VISION-S Prototype」は、“ソニーが自動車を発表”と世界のメディアが報じた。

同車には車載向けCMOSイメージセンサーを中心に計33個のセンシング・デバイスが搭載されているほか、ネットワーク時代を見据えた技術、自動運転に対応したエンタテインメント・コンテンツが盛り込まれている。

車両開発でパートナーを務めたのは、オーストリアのグラーツを本拠とするマグナ・シュタイヤー社である。製造部門はトヨタGRスープラを手掛けているので既知の読者も少なくないだろう。

なお、VISION-Sは車名ではない。発表文を引用すれば、ソニーは「モビリティにおける安心・安全から、快適さやエンタテインメントなども追求する取り組み」の総称として位置づけている。

スペシャルサイトにも「プロトタイプ車両は、将来のコンセプトを示すためのもの」と但し書きともいえる一文が付されている。

つまり、ソニー・ブランドの自動車が明日登場するというわけではなく、テクノロジーのショーケースなのである。

しかし、突然現れたこのコンセプトカーは、同社の歩みをあらためて振り返ってみたい意欲を筆者に駆り立てた。

ソニーが2020年1月のCESで公開した「VISION-S Prototype」 (ソニー株式会社提供)

フライパンで磁性粉を煎っていた時代

ソニーの広報・CSR部に確認してみると、残念ながら、かつて北品川に存在していた「ソニー歴史資料館」は2018年末をもって閉館していた。筆者は一度も訪れたことがなかっただけに、惜しい。

だが代わりに、スタッフいわく「歴史資料館時代よりも規模は小さいものの」品川駅港南口の本社1階に昨2019年3月から歴史製品展示コーナー「History Wall」が開設されているという。

そこで2020年2月、筆者は東京滞在の折に訪ねてみた。

出迎えてくれたのは、広報・CSR部 コーポレート広報グループ シニアPRアドバイザーの岸貴展氏。ご本人は1964年生まれというから、ソニーが特にコンシューマ製品分野で世界を驚かせ続けた時代と共に歩んだ世代である。これは解説者として心強い。

実際にコーナーを訪れると、L字型のスペースに歴代主要製品が、それもほとんどがケースに収納されることなく展示されている。

説明パネルは敗戦の翌年である1946年、ソニーの前身である「東京通信工業」を井深大と盛田昭夫が設立したところから始まる。東京・日本橋の百貨店「白木屋(現在のコレド日本橋の場所)」の建物内にあった10坪の部屋を間借りしての船出だった。

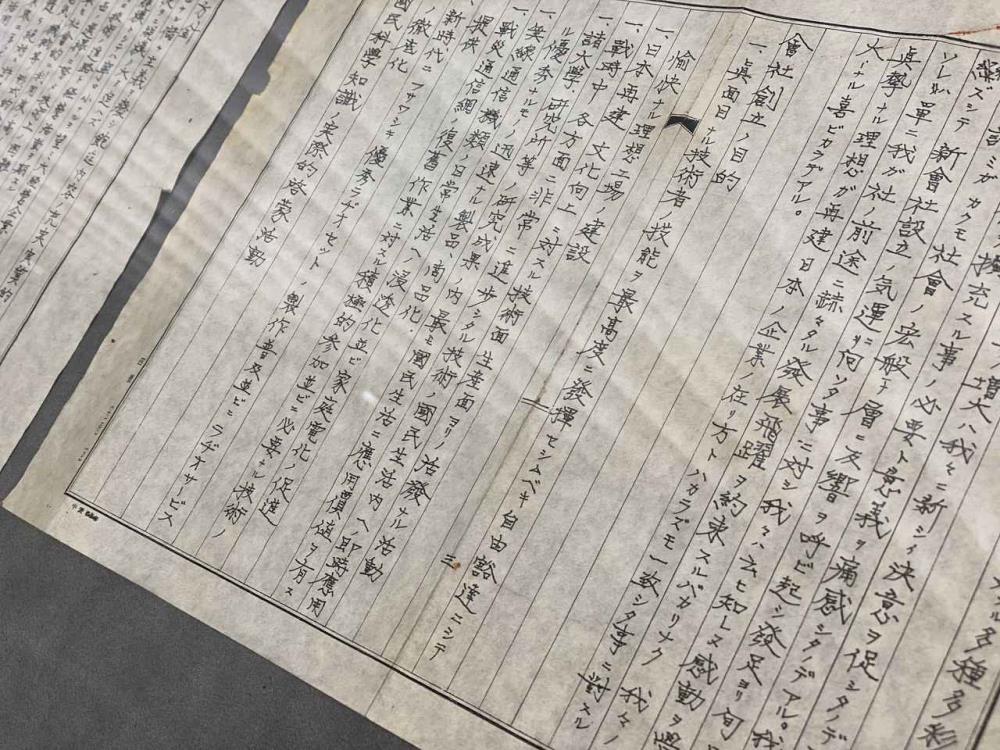

1946年の東京通信工業株式会社設立趣意書(複製)。有名な一文「一.真面目ナル技術者ノ技能ヲ最高度ニ発揮セシムベキ自由闊達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設」が読める。

草創期の社名プレート(左)と、後年のオープンリール式テープ「ソニテープSoni-Tape」(右)。パッケージに記されているのは、初期の社名ロゴである。

残念なのは、ソニー企業サイトの歴史ページで紹介されている、「うまく炊けるほうが稀だった」という試作型電気炊飯器や、「毛布を焦がしてしまった」と客から苦情が相次いだ電気ざぶとんといった草創期の失敗作や商品がないのが惜しい。展示物はすべて、いわば“かっこいいソニー製品”なのである。

そうした思いがよぎりながらも、ふたたび時系列を追ってゆく。

東京通信工業が開発に挑戦した製品は録音機であった。日本初のテープレコーダー「G型」(1950年)のテープは紙製だ。「シュウ酸第二鉄をフライパンで熱して磁性粉にし、ラッカーで溶いてテープに塗っていました」と岸氏は解説する。初期の納入先は最高裁判所などであったという。

しかし、「大衆に直結する仕事がしたい」という井深の思いが次なる製品開発につながった。

日本初のテープレコーダーである「G型テープレコーダー」。裁判所をはじめとする官公庁需要が中心だった。

「ソニー」の名前に社員が反対

それがトランジスタ・ラジオだった。

1950年代初頭、東京通信工業はトランジスタの特許を保有していた米国のウェスタン・エレクトリック社からライセンス供与の合意を取り付けた。しかし契約は製造の許可のみで、製造ノウハウについては一切公開されなかった。のちの4代社長となる岩間和夫が渡米しても、工場内での写真撮影はおろかメモも禁止された。

そこで岩間は記憶を頼りにホテルでメモし続け、それをエアメールで送ることを繰り返した。「彼が3ヶ月後に帰国すると、東京では試作品が完成していたといいます」と岸氏は説明する。こうして1955年、日本初のトランジスタ・ラジオ「TR-55」が誕生した。

展示では井深、盛田と並び、1982年から社長を務めることになった大賀典雄についても、さまざまな形で触れられている。東京芸大卒のバリトン歌手であった大賀は、当初嘱託として草創期のソニーに参画していた。だが岸氏によれば「二足の草鞋生活はきつく、ある演奏会の最中、舞台の袖でつい居眠りをしてしまったのがきっかけで、ソニーに専念することを決意」したという。

1955-58年までの歴代トランジスタ・ラジオが並ぶ。

東京通信工業株式会社からソニー株式会社に社名を変更したのは、1958年である。

そのとき社員の一部からは反対の声があがった。「当時カタカナ社名が一般的でなく、せめて『ソニー電子工業』といった名称にというのが彼らの主張でした」と岸氏。

しかし、盛田はソニー株式会社への社名変更を押し通した。「我々が世界に伸びるためだ。将来、(この会社が)何を手掛けているのかはわからない」というのが理由だった。

トリニトロン方式カラーテレビ1号機である1968年「KV-1310」。従来のシャドーマスク方式と比べて2倍相当の明るさを実現した。

ベータ方式VTRの1号機である1975年「ベータマックスSL-6300」。同年には、TVチューナー内蔵のモデルも登場。裏番組録画が可能になった。

社員自ら“ホコ天”でパフォーマンス

1968年「トリニトロン・カラーテレビ」、1975年「ベータマックス」が続いたあと、ディスプレイされている製品といえば、あの1979年“ウォークマン”である。

参考までに、筆者が23年前イタリアに住み始めたとき驚いたのは、現地の人々にとって“Walkman”とはソニー製を指すものではなく、再生専用・小型ヘッドホンステレオの総称となっていたことである(注:「ウォークマン」はソニーの登録商標で他社は使用できない)。

加えて、その誕生はイタリア人にとって衝撃的であったらしい。昨2019年も、筆者が住むトスカーナ州ルチニャーノで開催された春祭り「伝説の1980年代」では、”ウォークマン”を模した巨大な山車が練り歩いた。

しかし「技術的に新しいものはなかったことも事実です」と岸氏は説明する。

当時の井深は出張で飛行機に搭乗する際、従来型ステレオカセットテープレコーダー“デンスケ”とヘッドホンを組み合わせて音楽を鑑賞していた。

ある日その井深が、モノラルのポータブルテープレコーダーにステレオ機能を加えることを依頼。開発陣は、既存商品の“プレスマン”を改造して、試作品を制作した。

再生専用に割り切ったその試作品に、別部門が手掛けていた軽量ヘッドホンを組み合わせれば売れると提案したのは盛田だった。「学生が夏休みにはいる前に出せ」という号令のもと、発売日は7月1日に設定された。

販売店の反応は「録音機能がないなんて」と冷ややかなものだった。実際に発売後も約1ヶ月は売れない状態が続いた。しかし社員が毎週末、”ウォークマン”を身につけて、歩行者天国を歩きまわるという、いわば草の根作戦でその存在を若者に知らしめた。やがて有名芸能人が装着して人気雑誌写真に収まるという幸運も加わった。

こうしたことから歴史的ともいえるヒットに繋がった”ウォークマン”は、技術のソニーが商品企画についても秀逸であったことの証左として語り継がれている。

“ウォークマン”1号機である1979年「TPS-L2」。超軽量ヘッドホンは、偶然別部門で開発が進行していたものだった。。

はじめにひとつの木型ありき

世界初のポータブルCDプレイヤーとして1984年に発売された「D-50」の右側に、木型がひとつ並んでいる。よく見ると表面に「OHSONE」というサインペンの文字が記されている。

背景を岸氏は、こう打ち明ける。

D-50の開発にあたって、当時オーディオ事業部長だった大曽根幸三は、目標とするサイズを木型で提示した。ところが開発陣にとって、当初その寸法内にすべての機構を収めることは困難を極めた。

「そこである日彼らは、こっそり木型を、ちょっと大きなサイズのものに差し替えてしまった。後日それを見破った大曽根は、“本物”に自分の名前を記した…という話を聞いたことがあります」。三十数年前の現場での攻防が、目の前に蘇ってくるエピソードである。

世界初のポータブルCDプレイヤーとして登場した1984年「D-50」。

製品展示に隣接して、盛田、井深両氏が生前に遺した語録を紹介するビデオのコーナーもある。そのなかでは、とくに「未来を予測するのはあまり意味がない。自分で創りだす気構えが必要」と話す井深の姿が印象的だ。

1994年に発売された、ソニー・コンピュータエンタテインメント(現:ソニー・インタラクティブエンタテインメント)による家庭用ゲーム機第1号であるプレイステーション®。△、◯、✕、□ボタンのアイコンは後継機のトレードマークとなった。

ちなみに2015年にはニューヨークの出版社から、ソニーの歴代製品を紹介した写真集が出版されている。

www.sony.co.jp

2001年に設立されたソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズが手掛けたフューチャーフォンの数々。

“見えないモーター”になるか?

展示はコンテンツ事業、CMOSイメージセンサー、医療機器など、今日ソニーを支える各種ビジネスで締めくくられている。

コーナーは面積が限られている。また前述したように“失敗作がなく、かっこいいソニーだけ”だ。だが、戦後日本のひとつのストーリーが凝縮されているのは事実で、その内容の濃さは集積回路の如くといえる。

ロケーションも良い。東海道山陽新幹線の始発駅のひとつである品川駅から徒歩圏だから、東京都内を拠点とする人のコーヒーブレイクのみならず、出張の折にも気軽に立ち寄れる。

最後に冒頭の「VISION-S Prototype」に話を戻せば、ソニーとマグナ・シュタイヤーは、2020年度中の公道走行試験を目標にしている。

将来、このHistory Wallに同車やソニーの自動車関連技術が紹介されるのか、現在の著者は知らない。しかし、この企業のあまりにダイナミックなモノづくりの軌跡が、VISION-S を前進させる、目には見えないモーターとなることに期待しようではないか。

広報・CSR部の岸貴展氏は1987年入社。元バリトン歌手らしい大柄な体躯の大賀典雄が入社式で壇上に立ち「SONYの4文字はソニーの最大の財産」と誇らしげに語ったのを鮮明に記憶している。

広報・CSR部の岸貴展氏は1987年入社。元バリトン歌手らしい大柄な体躯の大賀典雄が入社式で壇上に立ち「SONYの4文字はソニーの最大の財産」と誇らしげに語ったのを鮮明に記憶している。

【information】

ソニー株式会社 本社1階 歴史製品展示コーナー「History Wall」

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

JR品川駅港南口より徒歩5分

開館時間 10:00~18:00

休館日 土日祝日、および会社休業日

入場料 無料

※通常はガイド無しの自由見学です。