文 大矢アキオ ロレンツォ Akio Lorenzo OYA

写真 大矢麻里 Mari OYA/Akio Lorenzo OYA/ステランティス

プジョー206シリーズの3台並びを発見。2025年夏。

■馬小屋にもスッポリ

イタリア自動車クラブ(ACI)の2025年データによると、この国で使われている乗用車の平均車齢は13年である。日本における乗用車の平均使用年数である13.42年(2023年。データ出典JAMA)に近い。国内の北部では近い将来、欧州排出ガス基準「ユーロ6」に準拠した車両でないと進入できない都市が増加する。したがって、買い替えのペースはそれなりに進むと思われる。そうした状況にもかかわらず、いまだ頻繁に目にするモデルといえば、「プジョー206」である。

シエナ旧市街、中世の市壁そばで。2022年春。

イタリアとプジョーの歴史は長い。19世紀末、まだ量産自動車産業が根づく前のイタリアで、プジョーは最初に輸入された外国車のひとつであった。第二次世界大戦後も比較的手頃なブランドとして市場に受容された。そうしたことから今日でも、イタリア人の間では日本でいう輸入車のステイタス感は希薄であり、フィアット、ルノーなどと並ぶポピュラーカーのいち選択肢である。2025年1月から9月のブランド別登録台数では、フィアット、トヨタ、フォルクスワーゲン、ダチアに次ぐ5位(62,155台)と記せば、その普及ぶりがおわかりいただけるだろう。

シエナ旧市街「教皇のロッジア」近くに佇んでいた206プリュス。2024年春。

206について駆け足でおさらいしておくと、そのデビューは1998年9月である。位置づけとしては205の後継車であった。ブランドの故郷フランスにおける2工場(ポワシーおよびミュールーズ)も含む世界各地の13生産拠点で生産・組み立てが行われ、3ドアおよび5ドア・ハッチバックのほか、クーペ・カブリオレのCC、ステーションワゴンのSW、商用車版、さらに地域によっては3ボックス版までつくられた。プジョーはこのモデルの拡販に相当力を入れていたようで、写真で紹介するCMは大きな話題を呼んだ。そして2006年に207が発表されたあとも、206+(プリュス)と名前を変え、2012年までカタログに載り続けた。

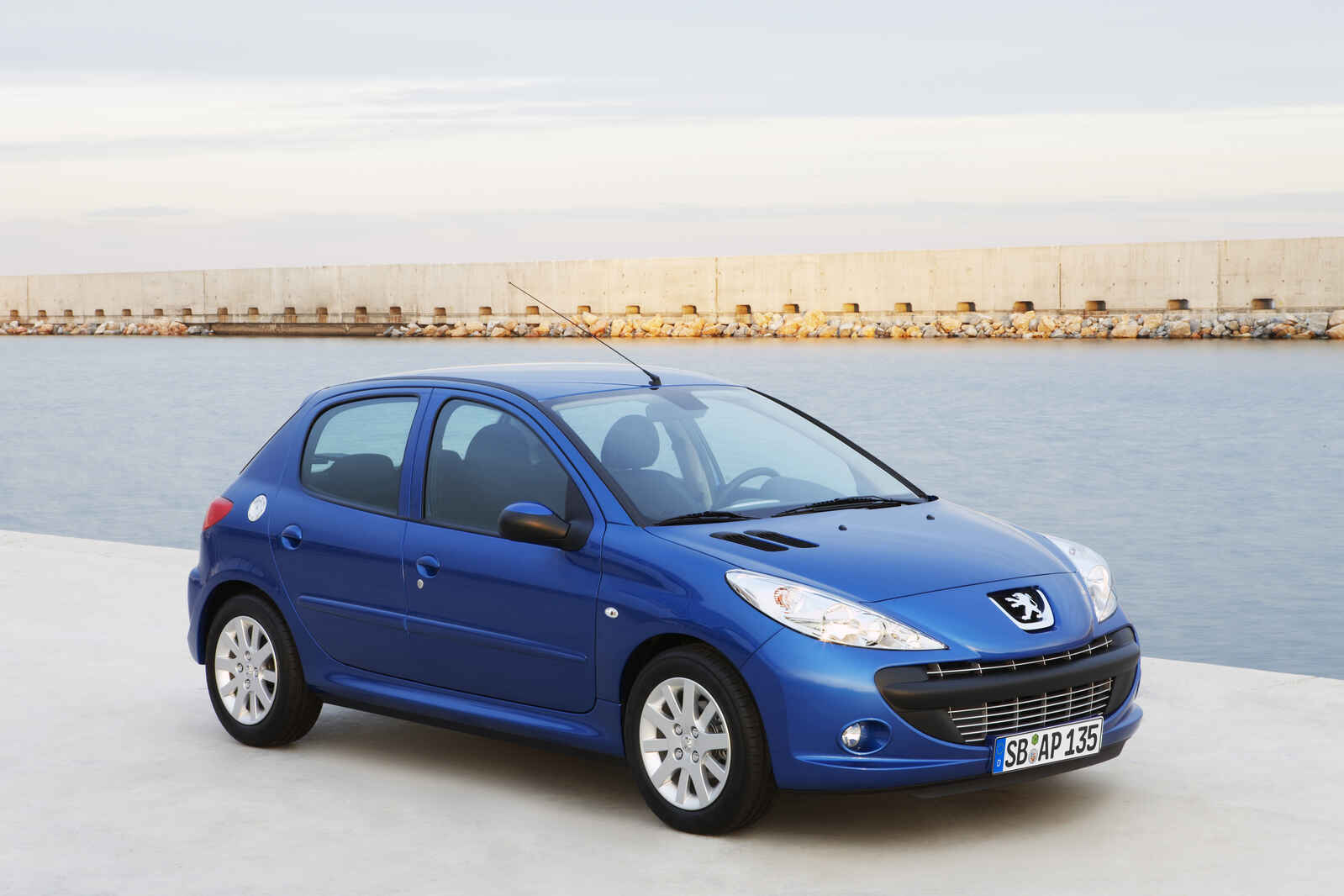

206プリュス。ヘッドライトを含め、フロントまわりは後継車である207の意匠に近づけられている。(photo:Stellantis)

イタリアでは35万台以上の206が売れた。人気の理由は、その引き締まったスタイルと同時に、車体寸法にもあった。ハッチバック版の全長3822mm✕全幅1652mmは、後継車207よりも208mm短く96mm狭い。それはイタリアの歴史的旧市街にあるような間口が狭く、奥行きも限られたガレージにも、もってこいだった。好例は、筆者の知人のエレベーター保守・点検業経営者である。彼は元・駅馬車用の厩舎だったという車庫にすっぽり入れられるという理由で、206の商用車版をサービスカーに選んだ。7万キロも無故障で走ったあとセールスパーソンから207を勧められても、「車庫に入らない」という理由で、ふたたび206(正確には206+)を購入した。

今見ても、小股の切れ上がった良いデザインである。2025年夏撮影。

2002年のディーゼル仕様。2019年秋。

■異国の生活応援モデル?

生産終了から2025年で13年。それでもインターネット上を閲覧すると、206の愛好会やフォーラムがすぐに見つかり、活発な活動ぶりがうかがえる。

念のため、欧州の著名中古車検索サイト「アウトスカウト24」で206の在庫を調べると、イタリア国内には本稿執筆時点で277台がイタリア国内で売りに出されていることがわかった。2002年・走行31万kmで500ユーロ(約8万8千円)といった激安ものも見られるいっぽうで、2000年・走行9万8千kmのWRCリミテッド・エディションは18,500ユーロ(約326万円)の値札が付いている。走り屋系の熱い支持がうかがえる。ノーマル仕様でも低走行距離もの(5万7千km)だと12,950ユーロ(約228万円)の値段がついている。年式は2006年。19年ものである。もしくはあと3000ユーロ(約52万円)出せば新車の3代めフィアット・パンダが買えることを考えると、かなり強気の値づけといえる。

スチールホイール仕様であるが、ホイールカバーのデザインの妙で、それほどプア感を感じさせない。2025年夏。

206といえば、ここ数年イタリアの町村部で興味深い現象がみられる。外国人労働者、とくに西アフリカ系の人々が暮らすエリアで206を頻繁に見かけるのだ。なぜかといえば、やはり彼らの出身国があろう。たとえばセネガルは1960年までフランス領であった。アフリカにおけるフランスの旧植民地ではプジョーが一般的である国が少なくない。ナイジェリアでは1970年代からプジョーの現地組立が行われていた。

ある解体工場で見つけた206CC。普及車種だけに、格安パーツが容易なのも206の長所だ。

コンディションからして、彼らが乗る206の大半は、前述した中古車のなかでは手頃な価格の部類のものに違いない。なぜなら仲間とともに押し掛けをしたり、フロントフードを開けて、ああだこうだ言いながら修理している光景をよく目にするからだ。それでもしばらくすると彼らの姿は消えている。救援の陸送車が来た形跡もないから、そのたびちゃんと動いているのだろう。エンジンルームに容易に手を突っ込めないクルマが増えている昨今、アマチュア修理でもなんとかなってしまうところも206の長所なのだ。

異国で一生懸命働いている人たちの望郷&生活応援ヴィークルも、206の新たな役目なのである。

フィレンツェ旧市街で信号待ちをする206CC。2025年10月撮影。

2002年にイタリアのチームによって制作されたCM。206に憧れたインドの若者が、(ヒンドゥスタン・アンバサダー改と思われる)古いクルマの後部をぶつけて2ボックスにし… (photo:Stellantis)

ゾウに踏ませてフロントノーズを低くし… (photo:Stellantis)

渾身の溶接作業で206風のクルマ完成。(photo:Stellantis)

夜の街を仲間と流す。 この作品はカンヌ広告祭でグランプリを受賞した。 (photo:Stellantis)