文と写真 大矢アキオ Akio Lorenzo OYA/Stellantis

アバルト・パルス

ステランティスは2022年3月、「アバルト・パルス(プルス)」をブラジル市場に投入することを発表した。アバルト・ブランド初のSUVであるとともに、ブラジルで初めてすべてを開発・生産するアバルト車となる。

アバルト・パルスは、ブラジル工場で2021年から製造されている「フィアット・パルス」をベースとしている。同国におけるアバルト・ブランド展開の第1弾となる。

スペックは明らかにされていないが、参考までに姉妹車フィアット・パルスのものを記せば、エンジンは4気筒1.3リッター自然吸気98HPと 3気筒1リッター・ターボ125HPの2種類で、国策として1970年代から推進されてきたエタノールにも対応。その場合、後者の出力は130HPとなる。変速機は5段MTもしくはCVTが用意されている。その最高級モデルが125,590レアル(約335万円)であるから、アバルト版は、それ以上の設定になると思われる。イタリアのメディアによると、アバルト・パルスのブラジルでの発売開始は2022年第4四半期が予定されている。

そこで今回はブラジルやアルゼンティンなど南米製フィアットについて語ろう。

メーカー資料によると、ステランティスの旧FCA系ラテンアメリカ・ユニットは、ブラジル、アルゼンティン、ベネズエラそしてチリでビジネスを展開し、年間生産台数は80万台に及ぶ。最も規模が大きいのは、ブラジルの都市べチンにある工場だ。1976年に「フィアット127」の現地版である「フィアット147」で操業を開始した同施設は、フィアット・ブランドにとって世界最大の生産拠点である。完成車だけでなく、エンジンも欧州に輸出している。

南米でフィアットは、メジャーなブランドである。2021年の年次報告書で市場シェアをみると、ブラジルでは首位の32%で、これは2位のフォルクスワーゲンの2倍以上だ。アルゼンティンでも29.1%を誇る。

その南米製フィアットの一部は、ブランド発祥の地イタリアでも輸入販売されてきた。

「アバルト・パルス(プルス)」は、ブランド史上初のSUV。

「アバルト・パルス(プルス)」は、ブランド史上初のSUV。

アバルト・ブランドのブラジル市場導入において、イメージリーダー役も担う。

発売は2022年の第4四半期を予定。

先に市場投入された 「フィアット・パルス」。

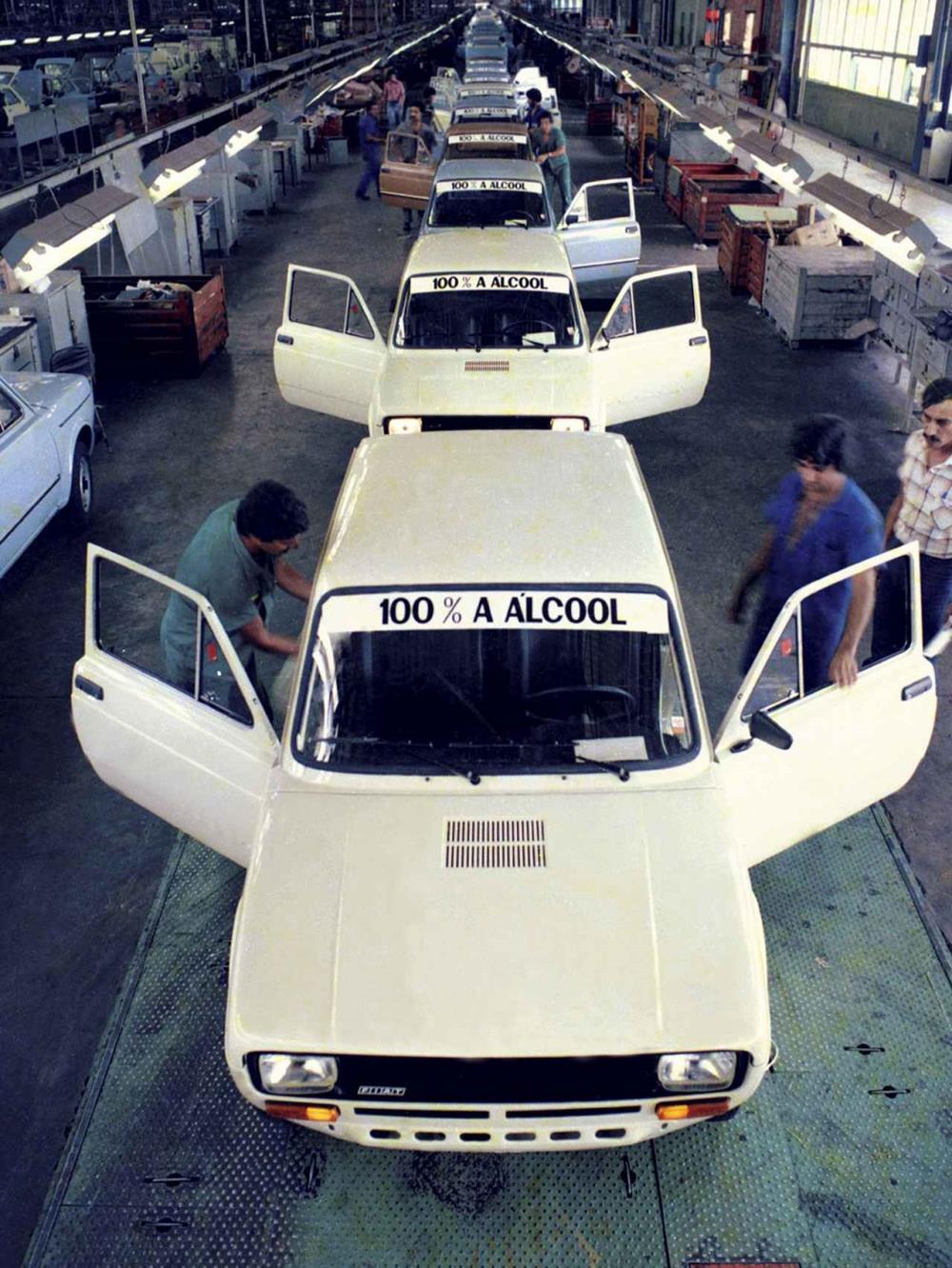

ブラジル工場におけるフィアット「147」エタノール対応車のアセンブリー・ライン。1979年。

ブラジル工場におけるフィアット「147」エタノール対応車のアセンブリー・ライン。1979年。

ステランティスのブラジル・ベチン工場。

ウーノのバリエーションが次々と

具体的に、どのようなモデルがイタリアでも売られたのかについて見てゆこう。なお呼称は基本的に、南米各国におけるものではなく、イタリアおよび欧州でのものとする。

1980年代後半、フィアットは既存のバリエーションを補完すべく、南米専用モデルの一部を欧州に導入した。

1987年の「フィアット・ドゥーナ」は簡単にいうと、「ウーノ」にトランクを付加した3ボックス版であった。加えて「ドゥーナ・ウィークエンド」と名づけられたワゴン版も存在した。同モデルはウーノ同様ジョルジェット・ジウジアーロがデザインに関与しており、南米では「フィアット・エルバ・ウィークエンド」の名前で販売されていた。

なお、これらと本国製ウーノと比較して、外見上明らかな相違点は、エンジンを覆うフロントフードがフロントフェンダー、つまり側面まで回り込んでいたことであった。視覚的には若干違和感があったものの、整備性は向上したのは明らかだろう。

街角のユーザーを観察していた筆者の考えでは、市場におけるボディ形状の人気がハッチバックおよびワゴン一辺倒になる前夜、ドゥーナの3ボックス版は高齢者を中心に一定の需要があったと思われる。だが実際は、ウィークエンドともども、メーカーに大ヒットはもたらさなかった。そのため、1990年代に入ってまもなく、ドゥーナ・シリーズはカタログから落とされてしまう。

代わりにフィアットが考えたのは、このドゥーナを「インノチェンティ」ブランドに移すことだった。

背景を解説すると、フィアットは1990年、インノチェンティを「マセラーティ」とともにアレハンドロ・デ・トマゾから取得した。ただし、ブランドを象徴してきたベルトーネ・デザインの「ミニ」は、すでにモデル末期となっていた。フィアットの旧ユーゴスラヴィア工場から輸入する「コラール」が唯一の“最新”車種だった。

当時イノチェンティ販売店を経営していたイタリア人に筆者が聞いたところによると、本部からは同じく数年前にフィアット系となった「アルファ・ロメオ」販売店への転換を勧められたという。しかし、それには時間を要する。そうしたなかフィアットは1991年、ドゥーナ・ウィークエンドを「インノチェンティ・エルバ」と改称。ラインナップを拡充して、セールス・ネットワークを当座支えたのである。

さらに、それを補完するものとして、同じくブラジル工場製の「インノチェンティ・ミッレ」も投入した。こちらは3ドアで、フロントグリルや前述のフロントフードの切り欠きを除けば、本国版フィアット・ウーノと瓜二つであった。

ただし、フィアット・ブランドで南米製が絶えてしまったわけではなかった。1988年の2代目「フィアット・フィオリーノ」は引き続き販売された。こちらもウーノをベースとしたピックアップ・トラック&バンで、後者はイタリア郵便会社が大量に導入したことから、2000年代初頭の一時期、筆者が住むシエナで配達車といえばフィオリーノだった。

次にフィアットが南米工場製を導入したのは1996年の「パリオ」シリーズであった。初期型のデザインはトリノのI.DE.A.イスティトゥートによるもので、ブラジルをはじめ南米各地はもとより、インドやロシアなど世界各地の生産拠点で造られた。フィアット版ワールドカーであった。

筆者は、このモデルをよく記憶している。なぜならこの国に住み始めたのと同じ年だったからだ。イタリア市場には最初にワゴン版「パリオ・ウィークエンド」が投入され、その後パリオ3ドアが追加された。

実は南米では「パリオ」に、ノッチバック版の「シエナ」も存在したが、こちらはイタリアに輸入されなかった。ちなみに当時、筆者が住むシエナでは、地元で開かれる有名な競馬の名称が「パリオ」であることから、「歴史あるイベントの名称をクルマに使用するのはけしからん」と、市の団体がフィアットに対して抗議した。しかしフィアットは、まったく相手にせず販売を継続した。

このパリオ、イタリア国内製でないことによるネガティヴなイメージは、あまりユーザーの間で広まらなかった。そればかりか初代「パンダ」よりも近代的、かつ「プント」よりも格安ということで、一定の顧客を見出した。

またドゥーナ同様、パリオでも商用車版が市場投入された。ピックアップ・トラックである1999年の初代「ストラーダ」で、事実上フィオリーノ・ピックアップの後継車的位置づけだった。

フィアット・ドゥーナは、ウーノの3ボックス版。テールランプの意匠は、ランチア・テーマを彷彿とさせる。

インノチェンティ・エルバを、筆者がエルバ島で発見。2000年代初頭。

フィアット・フィオリーノ。イタリア郵便の配達車。シエナのカンポ広場で2003年撮影。

地元工業高校の“公用車”として用いられていたフィアット・フィオリーノ。

フィアット・パリオ・ウィークエンド(ブラジル仕様)。

フィアット・パリオ3ドア。シエナで2003年撮影。

意外な人気車

今日、ドゥーナやインノチェンティ・エルバは、古い排ガス対策基準のクルマほど負担増となる自動車税で不利であることから、さすがに路上で見る機会は減ってきた。

またパリオは、ワールドカーとして誕生したルノー・グループの「ダチア」に匹敵するほどの成功は収められなかった。

しかし今でも時折、路上で元気なパリオを見かける。今回最後の写真は、本稿執筆の直前、2022年4月に見つけたものである。

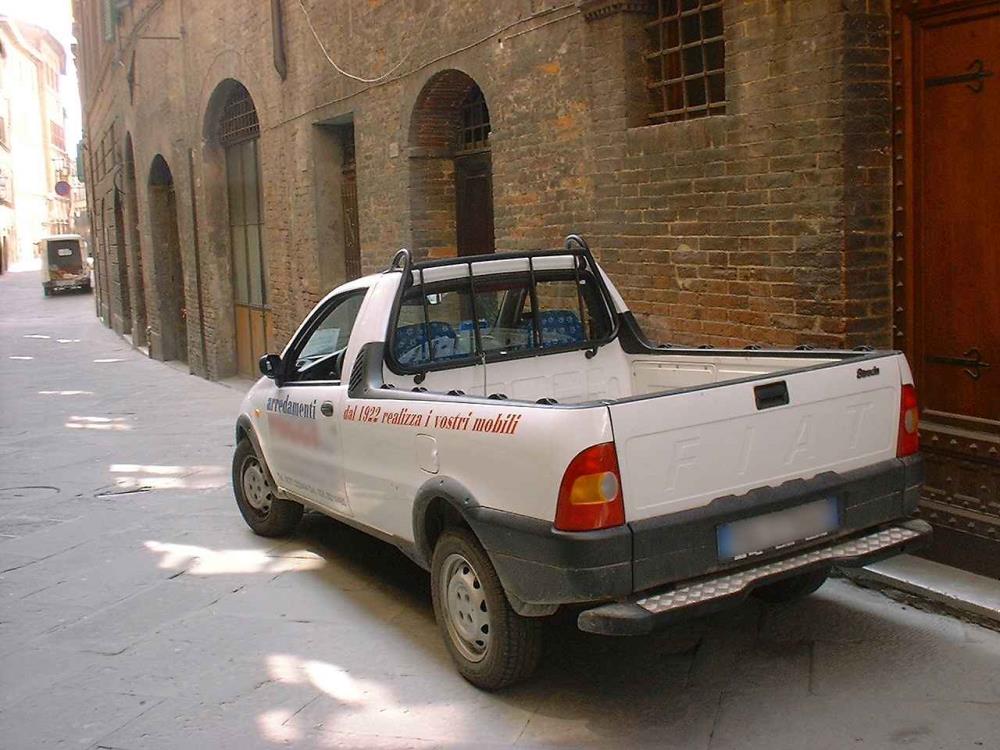

初代ストラーダは、郊外在住のユーザーの間で根強い人気がある。全長4.5メートル未満、全幅1.7メートル未満、というコンパクトなサイズのピックアップを現行車種で探すのはけっして容易ではないからだ。ブラジル生まれならではの、きわめて実質的かつスパルタンな性格も、本国版にない魅力なのである。筆者自身は、荷台を取り巻くプラスチック使いや、リアゲートにプレスされたFIATの斜体文字が今も好きだ。

ストラーダは本国における2020年の2代目移行をもって、イタリアに輸入されなくなってしまった。そればかりか今日フィアットのピックアップは、タイ工場製「三菱トライトン」をベースにした巨大な「フルバック」になってしまった。ストラーダ愛好者の「ちがう、ちがうってば」という声が聞こえてきそうだ。

ヨーロッパ最大級の中古車検索サイト「オートスカウト24」で20年落ち・走行30万キロメートル以上のストラーダが、5000ユーロ(約70万円)で頻繁に取引されているのは、今なお人気の証だ。

かくもイタリアにおいて南米工場製フィアットは、ユーザーの間に迎え入れられてきた。したがって、仮にアバルト・パルスが本土上陸しても、筆者はけっして驚かないのである。

シエナの家具店でサービスカーとして活躍するフィアット・ストラーダ。

2022年4月、シエナで発見したフィアット・パリオ3ドア。2000年までの初期型ゆえ、最も若くても車齢22年である。

2022年4月、シエナで発見したフィアット・パリオ3ドア。2000年までの初期型ゆえ、最も若くても車齢22年である。