調べモノをしようと図書館に行ったら、偶然見つけてしまったこの本。

以前から読みたいと思っていたけど、なかなか手に取る機会がなかったわけで

でもこうして目の前にあると読むしかない!

初版は2007年なんだけど、今読んでみても、とても興味深い内容ばかり。

フェラーリやピニンファリーナのことはもちろんだけど、

日本人の知らないイタリアや、ものづくりの思想、販売戦略まで

平易な文章で一気に読めてしまった。

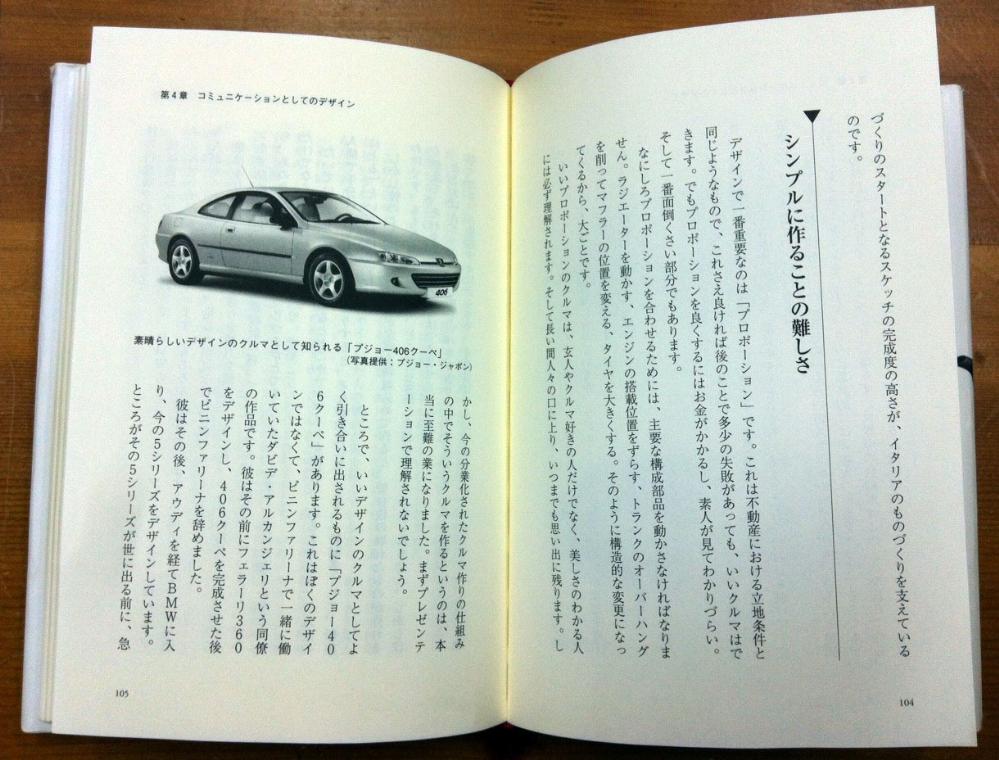

で、やはり気になる406クーペのこと。

長いけど、ここから引用↓

彼は昔からプジョーが大好きで、BMW5シリーズも、プジョーのために描いたデザインスケッチがもとになっています。もちろん細部は違いますし、彼が亡くなってから違う人がやった部分もあるので、見る人が見なければ気づかないと思います。

彼は406には文字通り全精力を傾けていました。かなりの時間をかけてデザインを煮詰めましたし、最終設計に移ってからもクルマに張り付いていました。だからあのクルマはデザインのつじつまがとてもよく合っています。それも大まかなところだけでなく、細部にわたるまで。

たいていのクルマは、よく見るとどこかでデザインが破綻しているものです。何人かの人間で手分けしてデザインしたりすると、それが如実になります。「船頭多くして、船山に上る」というわけですね。

しかし彼のように一人の船頭が全部を精魂込めて作ると、整合性の取れたものが作れるわけです。もちろん彼の中では妥協した部分があるかも知れません。しかしぼくが見て、それを発見することはできませんでした。

たとえばAピラーの下の難しいパネル割りのところなどは、「こんな難しいことをよくやったな」と感嘆するばかりです。それはぼくらにしかわからないことですが、それがあるために、ボンネットとフェンダーの間のカットラインからドアのベルトラインまで、きれいなSカーブを描いたラインが通っているんですよ。そのカーブの前と後ろのバランスの美しさなどは、気づかない人には説明してもわからないかもしれません。

う〜ん、カスタマーサティスファイドNO1文章だ。

〆にフェラーリについては

フェラーリの赤は、決してワインやポモドーロの赤ではなく、今まで亡くなったテストドライバーやF1レーサー、そして若くして亡くなったエンツォ・フェラーリの息子ディーノ、そういう人たちの血の色なのです。

ぼくはここに人とモノとの「敬意を持った関係」を感じざるを得ません。

なんと味わい深い文章だろう。