歴史の重みを感じるショールーム

2階のショールームにはOZホイールがずらり。

その横にはこちらもリバイバル版として登場した『ラリーレーシング』が展示されています。その他にもレース用のホイール、バイク用のホイールなども展示されています。

MSWやスパルコなど現在OZが手掛けるシリーズの展示もあります。

OZと言えば性能はもちろんのこと、デザインにも拘られたホイールで人気がありますが、これだけの種類と数が揃うと壮観ですね。さすがはOZ本社のショールームです。

OZの歴史と取り組み、レースでの実績について知る

ショールームの見学の後はビジネスデベロップメントマネージャー、アンドレア・ベルノーニ氏(写真左)とジャパン代表取締役の内山晶弘氏(写真右)によるプレゼンテーションです。

OZが設立されてから現在の地位を築くまでの歴史や物づくりへのこだわりについて深く探求していきます。

1971年1月4日、イタリアのヴェネト州でシルヴァーノ・オゼッラドーレとピエトロ・ゼンによって創業されたことから、創業者の頭文字を取って『OZ』と名付けられました。1984年にはレーシング用ホイールのみを製造する『OZレーシング』が立ち上がり、F1にてアルファロメオ・ユーロレーシングへホイールの共有を始めました。

こちらの赤いホイールが初代のF1ホイールです。

1990年

カルロス・サインツがOZホイールを装着したトヨタ・セリカ4WDでWRCで勝利。

この頃から、オーゼットのWRCのイメージが世間に浸透していきます。

また、こちらのホイールは今だに絶大な人気で、リバイバル版も登場し大きな話題となりました。

1998年

ドイツ技術検査協会(TUV)のISO 9001認定を取得。

イタリアの会社において全体の製造サイクルでこの認定を取得したのはOZが初めてです。

現在製造されているホイールは全てTUVの認定を受けています。

2001年

有名なデザイナーやカロッツェリアとのコラボレーションを開始。

デザイン性にも拘り、ジウジアーロやピニンファリーナなど数々のデザインナーやデザイン会社と積極的にコラボレーションすることで、ホイールデザインのトレンドリーダーでもあります。

長年コラボレーションしているデザインスクールがデザインした未来型の車にもOZホイールが装着されています。

2002年

日本式『カンバンシステム、ジャストインタイム』を導入。

会社を更に良くして行く為、トヨタ生産方式の採用を開始。社内での生産や在庫の見直しを行い、現在も改善を続けています。

2005年

F1、Le Mans、WTCC、WRCなど全てのカテゴリのレースでタイトルを獲得。

2006年

本社にホイールミュージアムを開設。

創業35周年、WRCは20周年、F1は25周年、合計で100以上のタイトルを獲得するまでに至りました。

2011年

40周年。F1、WRC、DTM、Indy500など他にも数多くの優勝を収める。

2013年

F1、WRC、Le Mans、Indy500などで優勝。

特にF1ではレッドブルのセバスチャン・ベッテルが4年連続でチャンピオンとなりました。

2017年

創業46周年。長年に渡り健全な状態で経営をしている数少ないメーカーのうちの一つ。

子会社はドイツ、日本、シンガポール、イギリス、デンマークにあります。従業員はイタリアで180人、外部で220人在籍しています。

これまでにF1が1985年から、WRCは1989年から、合計で150以上のタイトルを取ってきました。

現在はレーシング、アフターマーケット、モーターバイク、OESを行っています。

2000年までは車メーカーのOEMをやっていましたが、価格や納期の縛りがあり、自社のブランディングやレース活動の負担になるため、現在のOEMは一部のスペシャルカーのみで量産型のOEMからは手を引いています。

その結果、自社の商品開発、研究に集中することができるようになり、良い循環を生むようになりました。

OEMをほどんどやっていないというのはホイールメーカーとしてはとても珍しいことですが、この取り組みが高品質のホイールを作ることに繋がり、レースで結果を出すことで、F1やWRCなどのチームからの信頼を獲得しています。

現在、4つのブランド「OZレーシング」「Xライン」「MSW」「スパルコ」を展開しています。スパルコはOZのブランドではありませんが2006年から契約を結び、設計、開発、販売を行っています。

4つのブランドで70種類のホイールデザインがあり、30種類以上の色や仕様、大きさ(12~22インチ)、3万以上のコンビネーションがあります。

世界80ヶ国以上に輸出しているため、市場の大きいアメリカやヨーロッパのサイズに合うものが多く、全ての需要にマッチするのが現在の課題です。

長年のレース経験で培ったテクノロジーにより、アフターマーケットでリリースするホイールの用途に合わせてフィードバックを行います。

例えば軽量ホイールならF1の経験を活かし、軽量化やスポークのつけ方、デザインなどを反映します。

最初に作られたMINIも然り、レース用のホイールを作るところからOZレーシングが始まったことから、アフターマーケットでもレースのDNAは受け継がれ続けています。

メディアで賞を獲得したホイールの一部。

レースに関しては車のデータがないと正しいホイールを作る提案が出来ないため、マシンの情報を聞き守秘義務を結んだ上で、どのようなものがベストかということを研究し続け提案することで、チームからの信頼を多く集め、長く続けることができています。

チームごとに最高のパフォーマンスを発揮できるように作るのがOZの拘りあり、チームによって異なる専用設計を提案をしているホイールメーカーはOZ以外にはありません。

どのサプライヤーよりも高品質なホイールを作り続けることで、各方面のトップカテゴリのチームから指名されるまでになっています。

ホイールの素材はもちろん、力学的にどのような形状にするか、例えばコーナリングでホイールがどのように撓むか、どのように空気が抜けるか、熱は逃げやすくなっているかという観点で形を作る技術がとても重要になってきます。

ピレリタイヤから18インチのF1タイヤを開発したいとの依頼がありましたが、F1は13インチの厚みのあるタイヤのほうがサスペンションに優しく、18インチではブレーキや他のパーツに支障が出るため、エンジニア的にまだ対応できていませんが、将来的にはそういう流れになって行くと思われます。

その経験を踏まえ、新しいレースカテゴリ「フォーミュラE」では、現在OZだけが18インチホイールを作っており、それが将来的にもアドバンテージとなっていくことと予測されます。

2004年から2015年までにチャンピオンになったチームの装着率は、WRCが全マシン、F1は6チームとかなり高くなっています。

今年もF1ではメルセデス、フェラーリ、レッドブル、ルノー、ザウバー、ハースへ提供しています。

F2は100%OZのホイールが装着されています。インディカーは99%(1社以外)OZのホイールが装着されています。フォーミュラEは18インチ外側に空力を考えられたものが付けられています。GT3車両はアウディR8、マクラーレン、ベントレー、シボレー、ホンダにも提供しています。

WRCは100%OZホイールが装着されています。

最近人気のラリークロス(車が700馬力ほど出してぶつかり合いながら走るレース)はアウディ、プジョー、ワーゲンに提供しており、去年はアウディが優勝しました。

近年ではモーターサイクルにも力を入れており、モーターバイクのレースでもOZホイールを装着しているメーカーがほとんどです。

昨年チャンピオンのホンダ(マルケス)を始め、ヤマハやドゥカティなどにも供給しており、今後も提供チームは増えていきます。

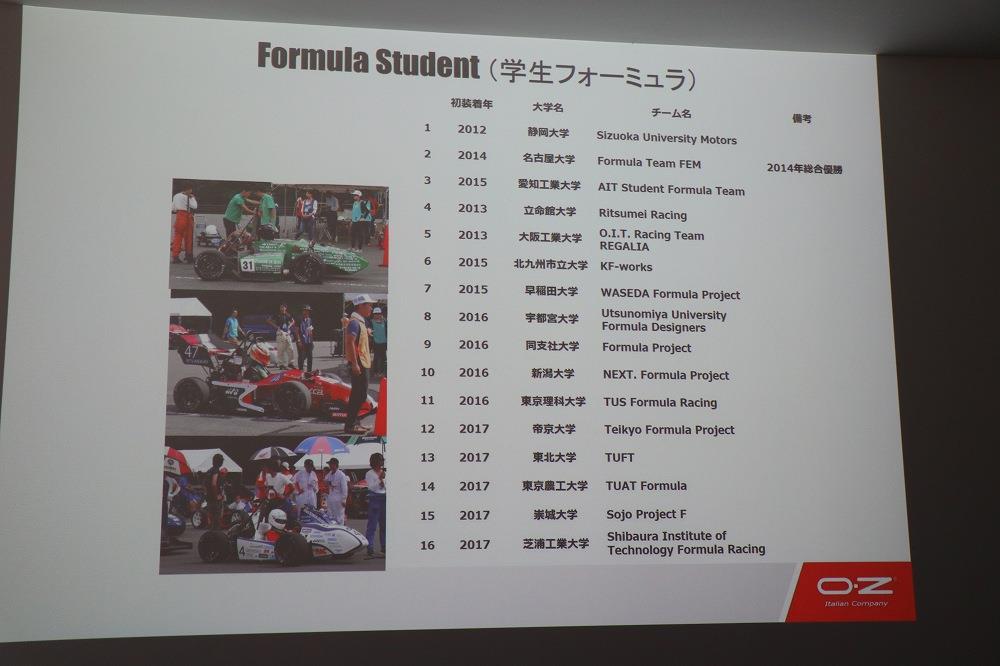

学生フォーミュラへも専用のホイールを提供しており、2012年から提供を開始して以来、毎年OZホイール装着率は上がっており、現在では16校が採用するまでになっています。特に上位のチームでのOZホイールを装着率は高く、学生同士の情報交換の中でのOZの高評価が装着率と直結しています。

今回の取材で観戦するアバルトのワンメイクレースは全てOZのホイールが装着されています。

アバルトへはレースやOEMでも供給しており、アバルト124スパイダーのラリーカーにも装着されています。

トヨタ86のTMGのワンメイクレースではウルトラレッジェーラが全ての車両に装着されています。

今回OZイタリア出張に同行させて頂いたmaniacsさんとDueILさんのご紹介も。

プレゼンテーションを通じ、レース経験30年以上の実績とチームの勝利のために共に戦うという情熱がホイールのトップメーカーであり続けるOZの根源なのだという事が伝わって来ました。

次は実際に工場でホイールの製造工程とミュージアムを見学します。

第3部につづく。