-thumb-471x314-248078.jpg)

新型Z4が、ついに本国で発表になりました!

BMW Japanの特設ページでも、早くも情報が公開されています。

伝統的なロードスターフォルムに精悍なフェイスを備え、とてもスポーティーです。

ボディは水平基調ながらサイドに強い後ろ上がりのキャラクターラインを刻み、前傾姿勢も創出しています。

キドニーグリル内が縦スリットではなくメッシュ状になっているところも、新しいです。

リアビューも、伝統的なフォルムに新しいデザイン要素が組み合わされています。

L字型に光るリアコンビネーションライトが、ボディサイドから突出しているかのようにワイドに広がっているのは、i8以降のBMW流儀です。

1枚のパネルで成り立っているように見えるトランクリッドの後端が、逆反り状に突出している造形もすごいです。

(プレス鋼鈑ではなく、成形素材なのかもしれません)

タコメーターが反時計回りにデザインされているフルデジタル液晶メーターパネルは、BMWオペレーティングシステム7.0により多彩な表示と操作を可能にしています。

太く短いシフトノブは、その脇に配されたSTART-STOPボタンなどと合わせ、最新世代BMWに共通のディテールになりそうです。

新しいデザインや電子装備に目を奪われがちですが、やはり新型Z4の最大の魅力はさらに磨かれた走りにあると想像します。

先代が備えていたリトラクタブルハードトップをやめ伝統的な幌屋根に戻した1番の目的は、軽量化にあると思われます。

トップグレードであるM40iは、340ps・0-100km/h加速4.6秒という第1級の加速性能を持っています。

オプション装備には電子制御ダンパーやMスポーツブレーキ等を揃え、スポーティーにもラグジュアリーにも仕立てられそうです。

新型Z4はカリフォルニアのぺブルビーチで発表される際には、歴代Zシリーズ(Z1,Z3,Z4,Z8)の全車も合わせて展示されました。

ロングノーズ・ショートデッキの2座ロードスターには、やはり普遍的な美しさがあると思います。

(元愛車を、ちょっと懐かしく思ったりもします)

ところで・・・

Zシリーズの「Z」は、どういう意味が込められているのでしょうか?

「Zukunft」(ドイツ語で「未来」)を意味しているとされていますが、個人的にはもう一つの理由があるかもしれない、と思っています。

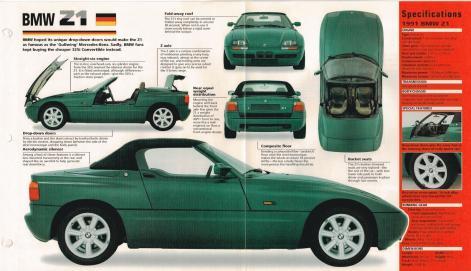

Zシリーズの元祖であるZ1は、上下方向に開閉するドアなどの斬新な機構や、新しいボディ構造などを備えた意欲作でした。

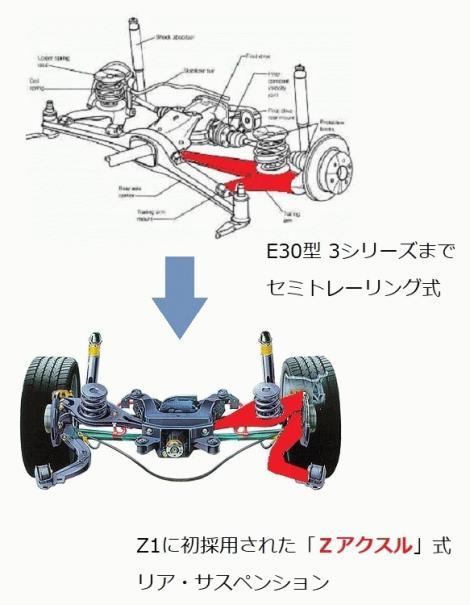

リア・サスペンションは、それまでのBMWで多くの実績のあるセミトレーリングアーム式に変え、「Zアクスル式」(マルチリンク式の一種)を新開発し、初採用しました。

このZアクスル式のサスペンションアームが、角度によっては「Z」の文字の形に見えないこともないのです...!(ちょっと強引かもしれませんが)

その形から新開発したサスペンションの名称が決まり、さらに車名にも採用された・・・なんて背景も、ひょっとしたらあるかもしれません...?

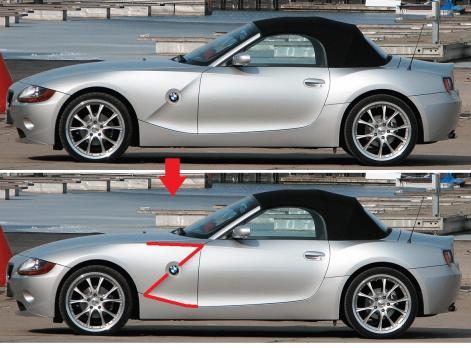

ちなみに、初代Z4(E85型)のフロントフェンダー部にも、「Z」の文字が形どられたりもしています。

斬新なアイディアや遊び心を盛り込めるのも、Zシリーズが持つ伝統かもしれません。

そんなZシリーズの最新作が上陸する日が楽しみです! G.Sekido