今週のブログ担当は

G.Sekidoです。

先日、

CG CLUBさんのイベント【

堺市ヒストリックカー・コレクション見学会 with 永島譲ニさん 】に参加させて頂きました!

世界でも屈指のBMWコレクションである

堺市ヒストリックカー・コレクションを、ドイツ・ミュンヘン在住の元BMWデザイナー、

永島 譲二さんと共に見学できるという超特別な企画です!

あまりに盛沢山かつ濃厚な内容だったので、

前編はコレクションについて、後編は永島さんのトークを中心として、2回に分けてお届け致します。

堺市ヒストリックカー・コレクションは、1920年代後半から80年代前半のドイツの名車BMWを中心に構成され、328ロードスターや507ロードスター、BMW社唯一の商業車で世界にも数台しかないBMWF79スリーホイーラーなどの貴重な名車を有しています。

このコレクションは、

カメラのドイの創業者である故土居君雄さんが、ドイツの工業技術に対する憧れから、名車BMWを長年にわたり収集され、「ドイBMWコレクション」として世界的に注目を集めたものです。

土居さんは1990年に他界されましたが、ご夫人の満里恵さんが新婚時代を堺の浜寺で過ごされた良き思い出から、1993年に堺市に寄贈されました。

その名車たちは、『堺まつり』や『区民まつり』のほか、

春・夏の見学会などで展示されていました。

平成29年6月からは5年間は、ビー・エム・ダブリュー株式会社・株式会社クインオート共同企業体と長期貸し出し契約を締結し、

GLION MUSEUM(ジーライオンミュージアム)を主な展示場所として活用されました。

その契約が終了してコレクションが堺市に返却されてからは、今回のイベントが初めての公開です!

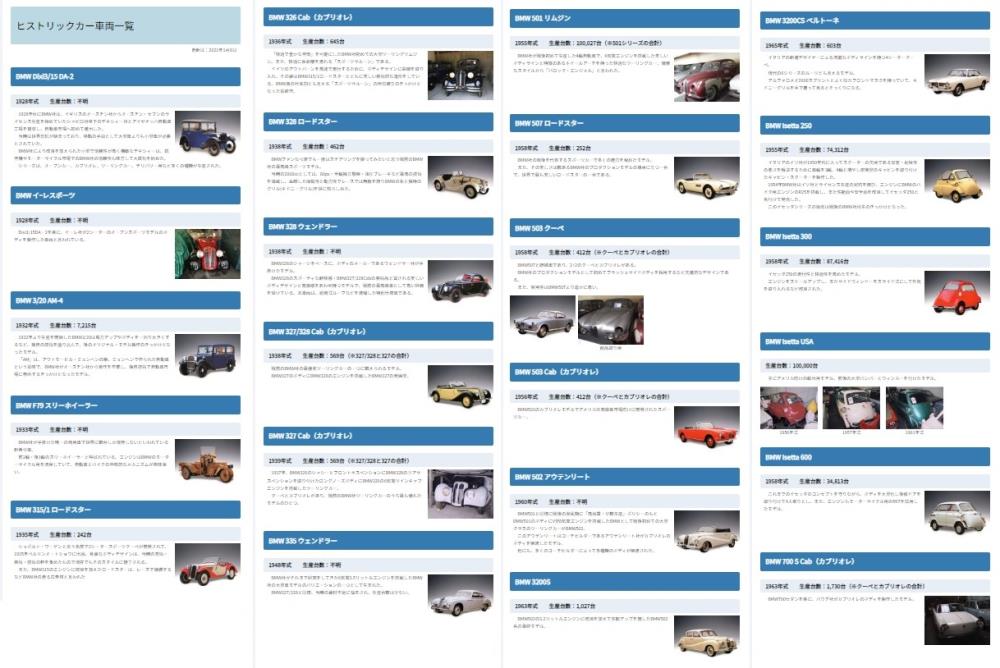

その50台ものコレクションについての詳細は、ぜひ

堺市のHPでの解説をご覧下さい...!

(私も多くの写真を撮ったのですが、まだ整理できていないので、WEBアルバムにして後編に載せようと思います。)

そしてそのコレクションの中には、私が長年ぜひ見てみたいと思い続けていた1台があります。

BMW 2002 GT4 FRUA

BMW 2002 GT4 FRUA(1968年)という超・希少車です!

※ この車を含むBMWの希少車については、当ブログの過去記事「

BMWの希少車・珍車コレクション!」でも特集したことがあります。

イタリアの有名カーデザイナーであるピエトロ・フルア氏が、

BMW 2002tiをベースに端正かつスポーティーなボディを架装した車です。

"GT4"という車名が示すように、大人4人が乗れる空間を流麗なルーフラインが包んでいます。

2002GT4 FRUAは2台のみが製作されたのですが、1号車はCピラーがBMWならではのシェイプ(ホフマイスター・キンク)を、2号車はフルア氏のオリジナリティが発揮された直角三角形をしているなど、ディテールには少々違いがあります。

その1号車が海を渡って、日本で長らく保管されてきました。

そしてその伝説の1台を、ついに間近に見ることができました!

製造から50年以上が経ち、かつ補修部品がほぼ存在しない特別なモデルということもあって、このような状態でしたが...。

おそらく溶接して手作業で仕上げられたであろうフロントフェンダー周りや、フルア氏が得意としていたハッチゲート周りの造形などに、このモデルのみが持つ特別性と美しさを感じました!

(なお

2号車は、BMW本社が動態保存しているようです)

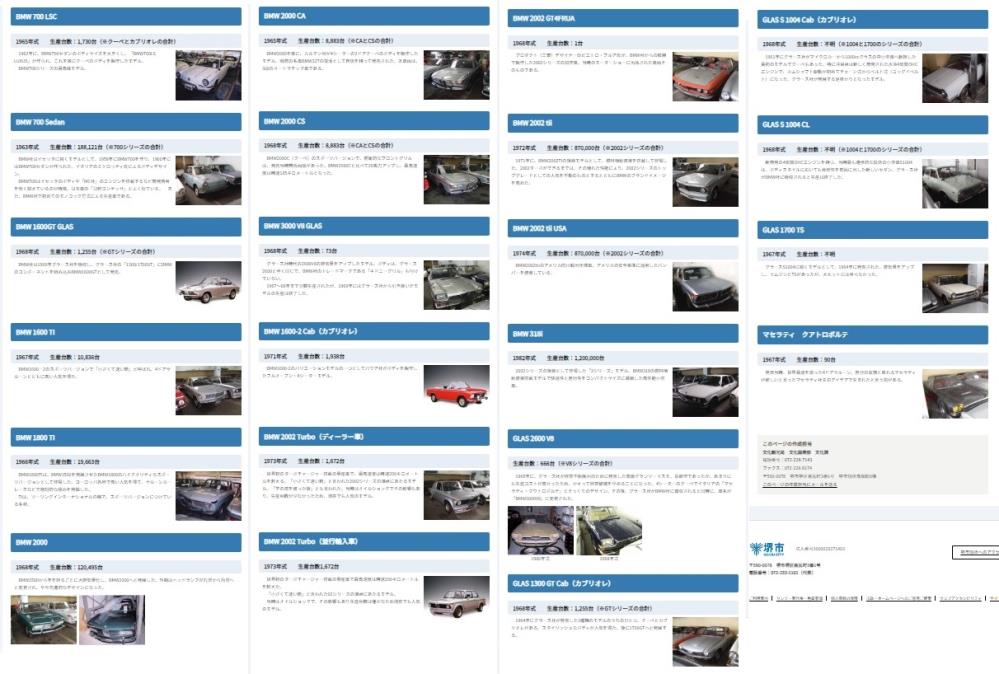

この車をデザインした

ピエトロ・フルア氏は、1950~60年代にかけて多くの作品を創り出しました。

ボルボ・P1800(1963年)や、マセラティ・初代クアトロポルテ(1964年)といった車に加え、「ドイツで最も小さい自動車会社」とも言われた

ハンス・グラース(Hans Glas)社のデザインにも深くかかわりました。

そしてその後グラース社は急激な事業拡大が祟って経営不振に陥り、「ノイエ・クラッセ」シリーズのヒットにより生産設備の増強を目指していた

BMWに吸収されることになります(1966年)。

※ その敷地は、

ディンゴルフィン工場として現在も引き継がれています。

尚、堺市ヒストリックカー・コレクションには、そのグラース社の車が5台と、それをベースにしたBMWが2台含まれています。

また、フルア氏がデザインしたマセラティ・クアトロポルテも含まれています。

これらの車をコレクションした土居君雄氏は、グラース社やピエトロ・フルア氏と何らかの強い結びつきや、個人的な思い入れがあったのでしょうか...?

堺市の担当の方にお聞きしたものの、残念ながらそういった逸話は残されていないとのことでした。

コレクションには、何とスペシャルモデルのボディを成型するために用いた木型も収められています。

写真の向かって左から、

Audi 100S Coupe Speciale Concept (1974)

Lamborghini Faena (1978)

Momo Mirage (1972)

BMW 3.0 Si Coupé by Frua (1975)

GLAS/BMW・GT(1964-67)

というラインナップです。

いずれもフルア氏がデザインに関わったモデルであることから、やはり土井氏はフルア氏やそのカロッツェリアと特別な関係にあったと推測します...!

今回のイベントでは、BMW 700 LSC(1965年式)とBMW Isetta 250(1955年式)のエンジン始動も行われました。

いずれも素晴らしい状態で、これらのコレクションの維持管理を再び担当されることになった

エルベオートさんのご尽力には頭が下がります...!

さらに、BMW 328 ロードスター(1938年式)やBMW 1600-2 Cab(1971年式)に座るという、超希少な体験もさせて頂けました!

(ちなみに328ロードスターは、ドアが後ろヒンジながらとても小さいために降りにくく、足がつりました...)

堺市 文化観光局 文化国際部 文化課さんは、今後もこのコレクションの有効活用を計っていかれるそうなので、今後の展開も楽しみです!

~~~ 元BMWデザイナー、永島 譲二さんのトークに関しては、後編 に続きます! ~~~