久々に、BMWから離れた雑学ネタです..。(^^ゞ

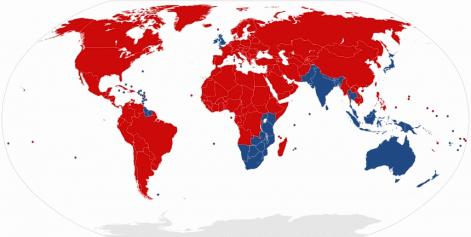

自動車が右側通行をする国と、左側通行をする国があります。

地図の赤色が右側通行、青色が左側通行です。

ちなみに前後者の比率は、人口だと2:1、道路長だと3:1ほどです。

イギリス及び旧イギリス領やイギリスの影響が強い国は左側通行、

それ以外の国は右側通行が多いです。

ではそれぞれの国は、なぜこのようなルールになったのでしょうか・・?

元々、馬車が主な交通手段だったころは、左側通行の国が多かったようです。

西洋・東洋を問わず、右利きの場合は刀や剣は左側に差します。

なので人同士がすれ違う際には、左側通行の方が当たりにくいです。

その流れで馬車等も、左側通行が世界的に一般的だったようです。

ですが、ナポレオンがそれを右側通行に切り替え、交通網を整えました。

その理由としては、彼が左利きだった?とか、フランス革命の精神(ローマ教会への対抗心)だとか、諸説あるようです。

そしてナポレオンが征服した欧州各国や、その植民地等も含め右側通行が採用された、という経緯のようです。

一方、イギリスはナポレオンに征服されず、左側通行のままでした。

それがイギリスの植民地等にも取り入れられ、今に至るようです。

※ わずかながら例外もあり、スウェーデン(1967年) 、 ミャンマー(1970年) 、 沖縄(1978年) のように、諸般の事情から右側/左側通行を入れ替えたケースもあります。

では、右ハンドル車と左ハンドル車も、同じ経緯をたどったのでしょうか?

これは右側通行・左側通行とは異なる歴史があるようです。

実は、自動車が発売された当初(20世紀初め)は、

右側通行・左側通行を問わず、右ハンドルが一般的だったようです。

( トヨタ博物館の展示車でも、そのことが確認できます。)

その理由としては、

● 元々、馬車の御者は右手でムチを扱いように、右側に座っていたため。

● 重いレバー操作は利き手である右手で行う事が望ましかった。かつレバー根元のグリスで助手席に座る女性のスカートが汚れることを嫌い、レバーは車体右側面に追い出され、運転席は右側になった。

等の説があるようです。

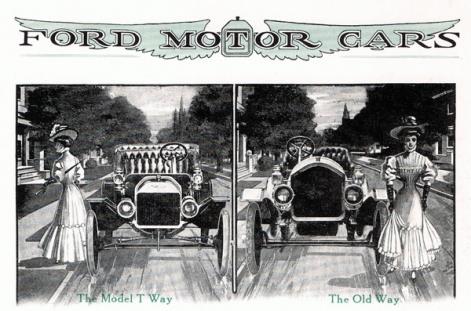

ですがその後、史上初の大量生産車であるT型フォードが、

「右側通行における左ハンドル」を広めました。

上のチラシでは、助手席のご婦人の足元が、

左ハンドル車では歩道に降りられるため汚れないものの、

右ハンドル車ではぬかるんだ車道に降りるため汚れてしまいます、とイラストで説明されています。

自動車の交通量が増加し、安全性(すれ違い運転や同乗者の乗り降りのしやすさ)のためには「運転席は道路中央側にあった方が良い」と認識されたこともありそうです。

そして、右側通行各国では次第に左ハンドルが主流になり、今に至ります。

以上、右側通行と左側通行・右ハンドルと左ハンドルの大まかな歴史でした。

ですが、この流れから外れた「ちょっと意外な例外」もありまして・・・

右側通行の国アメリカで、公式に右ハンドル車が使用されているのをご存知でしょうか。

それは郵便配達用の車両です。

運転者が郵便物を投函・回収しやすいように、右ハンドル車が使われています。

写真右下の2代目ジープ・チェロキーは、この郵便配達車を転用し輸出用右ハンドル車として、日本でも人気を博しました。

(アメリカ製自動車の正規輸入モデルとしては戦後初の右ハンドル車だったそうです)

もう一つ、意外な例外として・・・。

右側通行の国で行われるモータースポーツでも、

ル・マン24時間レース等の耐久レース用車両や、

イタリアの古いレーシングカーでは右ハンドル車が多く見られます。

この理由としては、

● ル・マンを含む世界中のサーキットの大部分が右回り(時計方向)であり、右側にドライバーが座った方が右コーナリング時の重量配分が優れているため

● 多くのサーキットではピットが右側、ピットロードが左側にあるため、運転席が右側の方がドライバー交代を素早くできるため

といったところのようです。

では、なぜ「多くのサーキットは右回り」なのでしょうか・・・?

ヨーロッパの多くの国は右側通行で、その概念を基にピットを造ると、

左側がピットロード(道路)・右側がピット(路肩)になります。

そして観客席を多く設けようとすると、観客席はサーキットの輪の外側・ピットは内側、というレイアウトになります。

その構造にするとサーキットは右回りになるため、右回りが多くなったという説が有力です。

レーシングカーでは「助手席の乗員の乗り降り」や、「すれ違いのしやすさ」を考慮に入れる必要がありませんが、その結果、市販車とは逆の選択が出てきました。

「右側通行の文化がサーキットを右回りにし、その右回りのサーキットが右ハンドルのレーシングカーを生み出した」、というのは面白いですね!

以上、長くなりましたが、

「右ハンドルと左ハンドルの意外な歴史」でした。 G.Sekido